inklusive sprache – hintergründe, rezeption und ein blick über die landesgrenzen hinaus

beitragsübersicht

Die Debatte um das so genannte „Gender-Mainstreaming“, dem sich vor allem unsere aktuelle Regierungspartei CDU in gewissen Teilen widersetzt, wurde 2021 sowohl medial als auch gesellschaftlich zunehmend polarisiert. Aber warum eigentlich?

die hintergründe und argumente der inklusiven sprache

Inklusive Sprache bezog sich ursprünglich vor allem auf die gendergerechte Sprache, also die Formulierung von Berufsbezeichnungen und Pronomina ohne geschlechterspezifische Merkmale. Nach wie vor steht dieses Bestreben im Zentrum des „Genderns“, aber je weiter die Debatte fortschreitet, desto mehr werden auch korrekte Bezeichnungen für Minderheiten etabliert, die bisher weniger berücksichtigt wurden – schließlich geht es auch um Barrierefreiheit in der Sprache. Das alles bedeutet, konsequent zu Ende gedacht, ein wesentliches Umdenken in allen Stil- und Sprachentscheidungen, die man im öffentlichen Leben trifft.

Dadurch lässt sich auch erklären, warum es für so viele Menschen ein Grund ist, sich sehr emotional entweder dafür oder dagegen einzusetzen: Die Idee der inklusiven Sprache ist nämlich genau das, ein Umdenken zu provozieren, das – im Idealfall – alle Menschen in der Sprache so präsent macht, dass sie auch gesellschaftlich keine Barrieren mehr überwinden müssen, oder wenigstens das Bewusstsein dafür zu wecken, dass das im Augenblick noch nicht der Fall ist.

Nun ist das Problem aber, dass die meisten romanischen Sprachen (und Deutsch) das absolut nicht vorsehen. In Deutschland sehen die Entscheidenden, zum Beispiel der Rat der deutschen Rechtschreibung, das Thema etwas gelassener als der öffentliche Diskurs vermuten lässt: Noch sei die Lösung für dieses Problem nicht gefunden, deswegen wird die inklusive Sprache noch nicht in die Regelwerke der deutschen Rechtschreibung aufgenommen.

rezeption

Der viel verwendete Ansatz, eine einzige Bezeichnung einfach mit mehreren Endungen zu versehen, um auch alle Menschen einzubeziehen, die sich darin nicht wiederfinden können, wird umgesetzt, indem ein Satzzeichen dazwischen gesetzt wird und eine „Gap“ zu symbolisieren. Dies gerät dabei insbesondere bei nicht-männlichen Menschen zunehmend in die Kritik. Durch den gesprochenen Glottisschlag und die Zeichensetzung würde mehr Distanz zwischen den genannten Gruppen geschaffen, was dem Grundgedanken der gesamten inklusiven Sprache widerspräche.

Hinzu kommt der Anspruch, dass der Lesefluss durch eine gegenderte Formulierung nicht gestört werden soll, dass sie auch in Versalien funktionieret (was zum Beispiel für das Binnen-I nicht zutrifft), dass sie eine Symbolkraft hat, die wirklich niemanden ausschließt. Gerade deshalb werden einzelne Genderformen auch von Befürworter:innen scharf kritisiert.

Schließlich sind da noch diejenigen, die generell eine Änderung in Denken oder Sprache für unnötig halten, und Maßnahmen wie eine Frauen- bzw. Diversitätsquote oder eine inklusive bzw. geschlechtergerechte Sprache ebenfalls für unnötig empfinden. Einige vertreten dabei das – auf den ersten Blick – inhaltlich nachvollziehbare Argument, dass alle Menschen Respekt verdienen aufgrund ihrer Leistungen oder ihrer Einzigartigkeit und dass dies nicht aufgrund von Quoten oder Sprachspielen erreicht werden könne. Das ist so natürlich erstmal auch korrekt und sollte im Diskurs nicht übergangen werden. Als Frau wünsche ich mir natürlich auch, aufgrund meiner Leistungen wahrgenommen und eingestellt zu werden und nicht, weil die Stelle mit einer Frau besetzt werden muss. Ich kenne jedoch auch den Fall, eine Stelle nicht zu bekommen, weil man als Frau „nicht ins Team passt“ oder weil der Betrieb keine Damentoilette hat. Erst kürzlich erklärte mir meine Mutter, dass bei der Wahl ihrer eigenen Angestellten darauf geachtet wurde, dass „niemand mehr schwanger werden kann“ – bei einer Stelle als Sekretärin! Diese Stimmen kommen folglich auch oft aus solchen Filterblasen der Gesellschaft, die auch die „klassischen Familienmodelle“ sehr befürworten. Das verursacht das Vorurteil, dass es hier um eine politische Positionierung geht, und damit wird die Diskussion umso polarisierter und emotionaler.

Diejenigen, die diese Änderung in der Formulierung fordern, sind vorrangig Menschen aus einer bestimmten Generation, den Millennials. Ihnen wird eine fehlende Belastbarkeit nachgesagt. Morgens geboren, nachmittags Burnout. Sie würden so viel jammern. Dabei gehören Forderungen nach Arbeitnehmerschutz (dies ist ein juristischer Begriff, der feststeht und somit nicht gegendert wird), nach Nachhaltigkeit, nach Barrierefreiheit und gendergerechter Sprache und nach Diversität zu einer Eigenschaft, die den Millennials eigen ist und die bei Lichte betrachtet alles andere als wehleidig ist: Wokeness. In einer Welt, die schnell Informationen und Material bietet, die aufgrund des schnellen Marktes praktisch frei von Konstanten scheint, sind die Millennials die erste Generation, die institutionelle Probleme benennt, auch wenn sie scheinbar nicht akut sind. Dass das bei älteren Generationen auf einen Widerstand im Stil von „euch geht’s doch viel zu gut, bei uns war damals alles schwerer…“ hervorruft, ist nicht mehr so verwunderlich.

Wie involviert man in den Diskurs rund um die inklusive Sprache ist, hängt aber auch von der persönlichen Situation und dem Umfeld ab. Jemand, der:die sich einer Diskriminierung aufgrund der Geschlechtsidentität oder sexuellen Orientierung z.B. im Arbeitsleben täglich gegenübersieht, wird eine geschlechtergerechte Sprache viel vehementer verteidigen als jemand, der:die solche Erfahrungen seltener oder noch nie machen musste.

die internationale perspektive

Auch in anderen Sprachräumen ist die Debatte um nicht-binäre Geschlechtszuordnungen und barrierefreie Schreibweisen in den vergangenen Jahren entflammt.

2015 wurde das geschlechterneutrale Pronomen „hen“ im Schwedischen eingeführt. Fast 40 Jahre musste es darauf warten, dass es offiziell für grammatikalisch richtig erklärt wurde. Aber: Es hat funktioniert. Im Schwedischen wird das Pronomen vollkommen selbstverständlich verwendet.

Das bekannteste Beispiel für eine geglückte Einführung von geschlechtergerechter Sprache ist das so genannte „Singular-They“, das überall auf der Welt von nicht-binären Menschen genutzt wird.

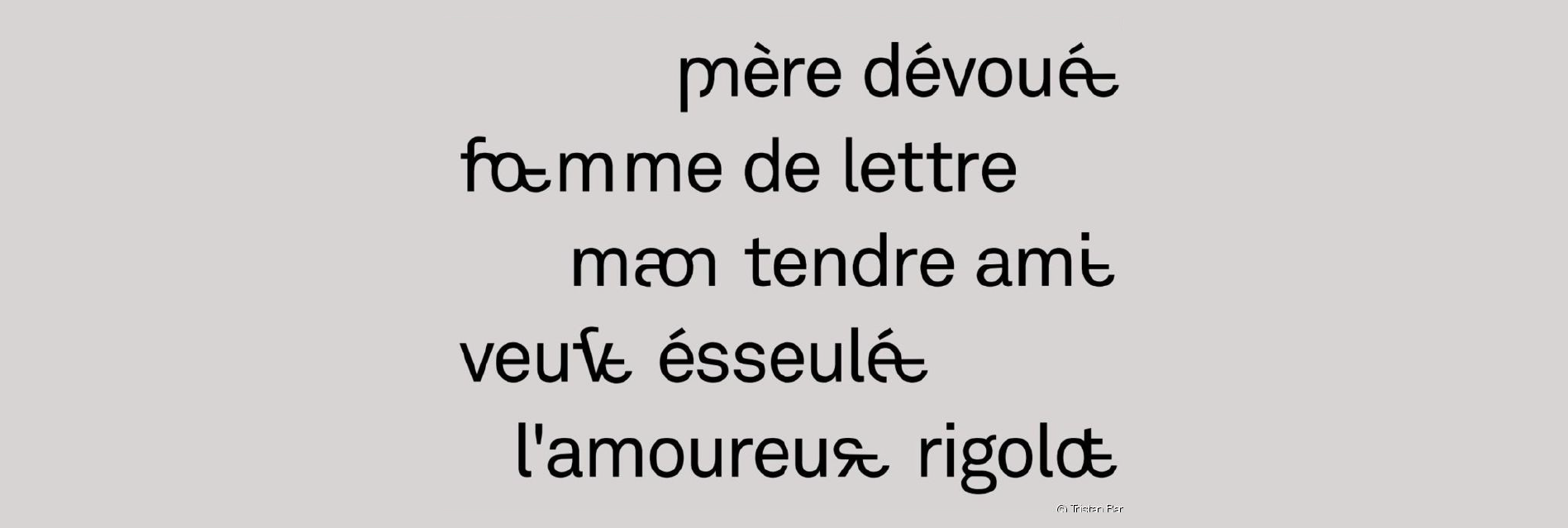

Als vorerst gescheitert lässt sich die Genderbewegung im französischen Sprachraum beschreiben. Vom „Mittelpunkt“ (·) über eine geschlechtergerechte Typografie bis hin zu Doppel- und Dreifachnennungen hat man in Frankreich über einen recht kurzen Zeitraum so einiges ausprobiert – nur damit Anfang 2021 die inklusive Sprache in den akademischen Institutionen und Behörden Frankreichs gesetzlich verboten wurde.

Aber bei so unterschiedlichen Vorgehensweisen und der hohen medialen Aufmerksamkeit für dieses Thema ist definitiv davon auszugehen, dass die Debatte noch lange nicht beendet ist.

Um gleichzeitig unsere Website barrierefrei zu halten und möglichst alle Menschen, die akkuraTH lesen, anzusprechen, haben wir uns für den Gender-Doppelpunkt entschieden.

Und wie gendert ihr? Gendert ihr immer, oder hängt es davon ab, wen ihr ansprechen möchtet? Schreibt uns doch eure Meinungen an redaktion@akkurath.com

Elisabet Bästlein

Redaktionsleitung

Elisabet versuchte einige Jahre lang vergeblich, ihr Studium der pharmazeutischen Chemie zu beenden. Heute arbeitet sie als Content-Managerin für ein Unternehmen in Bonn. Vor ihrer Studienzeit war sie als freie Journalistin in der Kreisredaktion Nordfriesland des Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlages (sh:z) tätig.